早上十点股票线上配资哪个平台好,在六榕街周家巷13号,一阵阵音乐声中,六榕街道艺养中心艺术团团长粟培建和团员们已经在为五一劳动节的舞蹈排练节目。宽敞的排练厅里,两面落地镜映照着长者们充满活力的身影。

而就在不久前,他们每周都要临时找地点排练。“自从六榕街道艺养中心正式运营以来,我们的排练场地就有了保障,再也不用为场地伤脑筋了。”粟培建说。

这些变化都离不开社会化运营的创新。2024年11月,六榕街文化站联合广州市文化集团,逐渐探索出一条文化惠民的有效路径,为基层文化事业和文化产业发展提供了新的思路。自从正式运营以来,六榕街道艺养中心(下称“艺养中心”)真正实现了群众获益、政府增效、企业发展。

“闲时闲置”不再,每周可使用56小时

走进艺养中心一楼,长长的走廊已经变成越秀区文化特色的展示窗口,原本陈旧破损的空间经过打造后焕然一新。从一楼至六楼,每一层各有分工,兴趣班教室、青年夜校大大课室、多媒体展示平台以及文创产品展示区都丰富了基层文化站的功能。

“在以前,文化站的运营全靠我们街道自己的人员,有时候请街道社工站帮忙,基本上每个人都是身兼数职,面对居民的需求,很难完全满足。”六榕街道文化站负责人郑紫莹说。基层管理工作繁琐、人员不足,文化站面临“闲时闲置”的问题,不少空间都变成储物间。

2024年7月,广州市文化广电旅游局、广州市发展和改革委员会以及广州市财政局正式印发《广州市关于推动社会力量参与公共文化设施运营的实施办法》,越秀区通过率先出台引导和鼓励社会力量参与公共文化场馆服务暂行办法,探索文化场馆社会化运营,深化文化惠民工程,促进基层公共文化服务高质量发展。

借着政策的东风,扛起国企的担当,广州文化集团及其全资控股的二级企业广州文化艺术发展有限公司联合街道文化站开启社会化运营,打造全市首个“街道艺养中心”,携手构建“政府主导、企业参与、群众受益”的共赢格局。

广州文化艺术发展有限公司负责人槐涛介绍,企业先后对街道文化站进行适老化、适儿化改造,打造集社区文化教育培训、文化活动交流、文化展示宣传于一体的复合空间,“我们通过分时复用、错峰服务,让2000平方米空间服务效能提升数倍。改造后的街道文化站空间每周使用时长延长至56小时,服务人群覆盖老中青三代,文化设施‘闲时闲置’难题迎刃而解。”

采用社会化运营模式后,艺养中心运营时间延长,运营人员也更加充足。

“依托广州文化集团突出的文化演出、展览、活动、传播、教育等优势资源,联合社会力量,我们打造了专业化的‘文化社工’队伍,以‘专职+兼职’的方式组建了300余人的服务支撑团队,更好满足居民的文化生活需求。”郑紫莹说。

如今,在艺养中心,每个时间段都有针对性安排课程,显著提升了文化站场地的使用效率,这里成为居民日常休闲、学习和交流的重要场所,让公共文化服务更加贴近群众需求,真正做到文化惠民、艺术润心。

搭建阵地,构建小微文化企业“朋友圈”

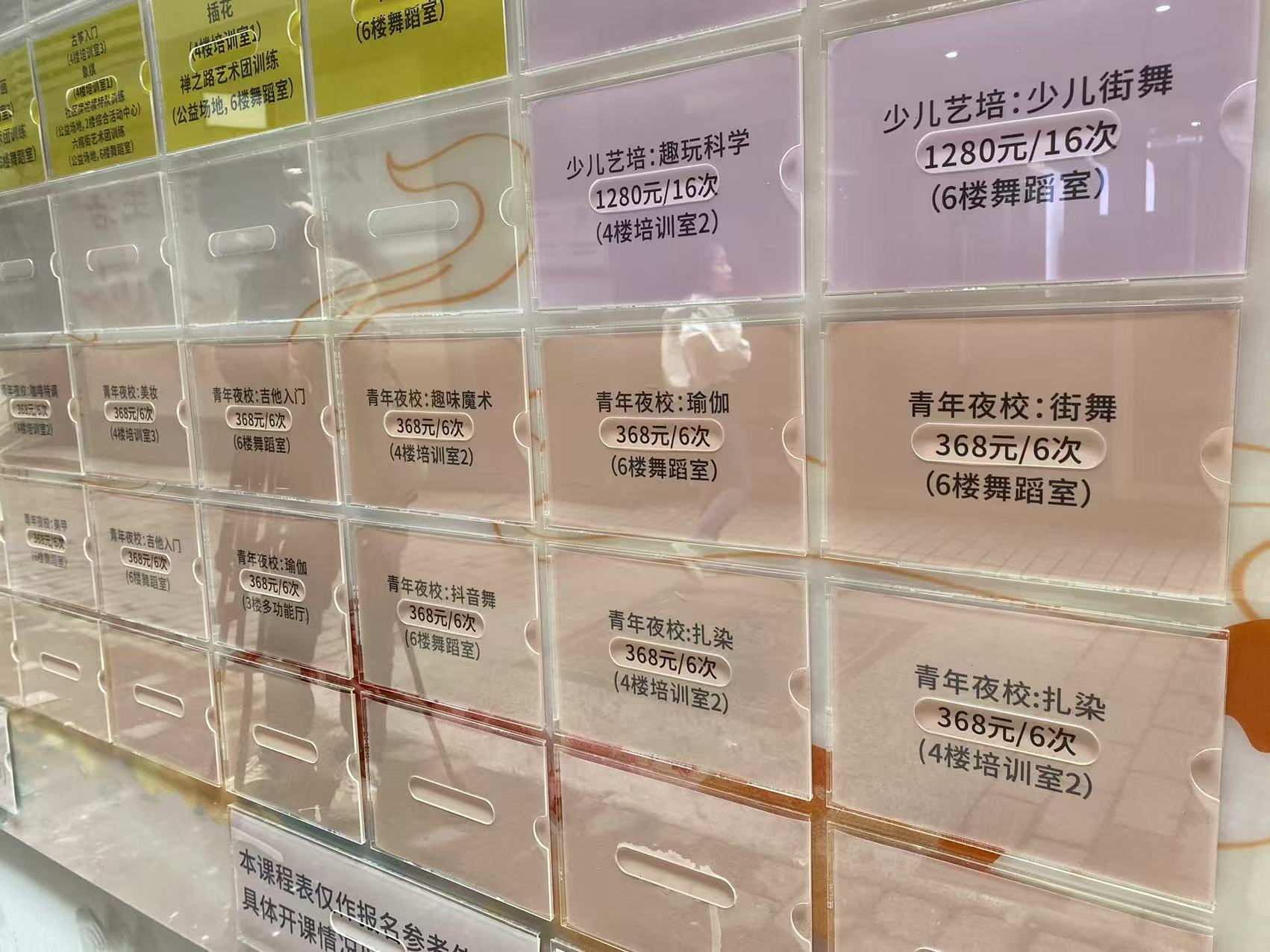

在艺养中心六楼舞蹈室,伴随着舒缓的声音,青年夜校的瑜伽课程正在举行。在中心的公示栏上,瑜伽、爵士舞、咖啡制作、扎染等课程已经成为来往青年最关注的内容。

“我们积极与辖内的健身工作室、咖啡、手作工作室等小微企业沟通合作,鼓励他们到艺养中心开设课程,这样既丰富了居民的文化活动,为这些零散的文化工作者提供了展示的舞台,也能够节省一部分艺养中心的运营成本。”槐涛介绍,一定程度上也为这些文化工作者扩大了潜在生源,实现了多方共赢。

企业的加入,让基层文化站有了更多拓展的空间,站点运营上也更加灵活,“公益活动免费、增值服务合理收费”的模式,推动站点实现可持续发展,而最终,为民初心不变。

郑紫莹介绍,在文化服务内容设计上,艺养中心建立“居民议事会”机制,每月组织群众代表、街道干部、运营团队三方座谈。最新落地的“文化课程清单”包含42项内容,涵盖粤语经典歌曲传唱等传统课程,也有咖啡特调等新潮课程。文化服务的提质升级带来显著社会效益:社区文艺团队从1支增至4支,受访居民纷纷表示“归属感、幸福感明显提升”。

自运营以来,六榕艺养中心通过普惠性收费的教育培训、活动等服务形成稳定收入渠道,逐步向收支平衡点靠近。随着新业态的陆续上线增加创收点,试点项目增加摊薄运营固定成本等,此种运营模式可以实现微利。

目前已经有其他街道在咨询艺养中心的运营模式,希望能够进行复制。槐涛表示,企业和文化站联合运营的模式值得向更多街道推广试点运营,广州文化艺术发展有限公司将探索编制全国首个“街道艺养中心建设运营指南”。“同时,我们将开发‘艺养云平台’,实现课程预约、活动直播、需求征集、费用收缴‘一网通办’,为更多街道的小微文化企业提供一个供需交流的平台。”

事实上,推动文化场馆运营社会化,引导和鼓励社会力量参与公共文化服务,是越秀区探索实现高质量文化供给的重要路径。

越秀与广州粤剧院、荣宝斋等社会力量合作,培育了一批“小而美”的新型公共文化空间;在杨箕社区打造了全市首个市、区、街三级共建的社区“粤剧非遗传习所”,开展系列粤剧推广与普及活动。在公共文化场馆和文物建筑活化利用方面,探索形成了“政府统筹+专题博物馆”“政府托管+企业运营”“政府力量+社会资本”及“政府支持+社会力量”四种活化利用模式。

在一步步的探索中,基层逐渐建立公共文化需求与供给对接机制,拓宽服务渠道,企业力量的加入,也让基层“订单式”“菜单式”文化服务更具韧性,更好满足人民群众多样化、高品质的精神文化需求。

南方+记者 马艺天股票线上配资哪个平台好